Le nouvel Or du Rhin

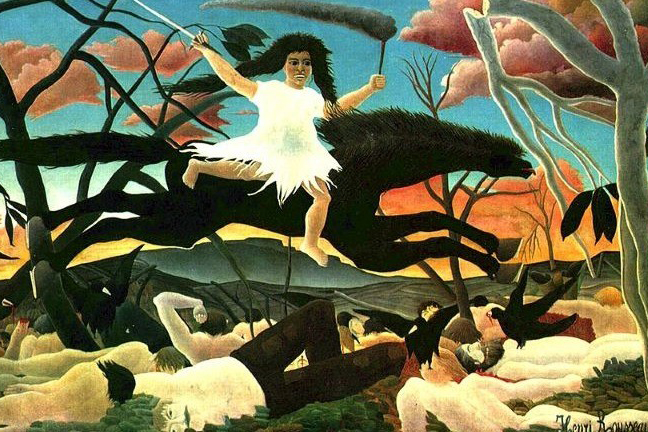

Dans la mythologie nordique, le Rhin recèle un trésor : de l’or aux vertus magiques, conférant un pouvoir immense à qui le possède, à condition de renoncer à l’amour.

L’Europe vient de redécouvrir cet or. Va-t-elle s’en emparer, consciente des conséquences de son acte ?

Certes, l’or en question a quelque peu changé son apparence depuis mille ans. Mais on le reconnait facilement. Il s’appelle par exemple aujourd’hui « Rheinmetall », une entreprise allemande spécialisée dans l’armement et l’équipement, basée à Düsseldorf – sur le Rhin. Son action brille de mille éclats : +44% depuis le début de l’année (au 21 février). 947% sur trois ans ! Mais le trésor européen recèle d’autres pépites, pas toutes germaniques, telles que Leonardo, Thalès ou Airbus. Elles sont rassemblées dans un coffre-fort appelé l’indice STOXX® Europe Total Market Aerospace & Defense. Depuis le 1er janvier, ce portefeuille s’adjuge près de 15% (au 20 février), surperformant la plupart des indices mondiaux. Mieux encore : depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine le 24 février 2022 – il y a trois ans exactement – cet indice se propulse de 136% (en euros), dépassant même les fameux « 7 magnifiques », c’est-à-dire les géants américains de la technologie, malgré leur trajectoire spectaculaire (+131% en dollars).

L’explosion des valeurs liées à la défense trouve naturellement sa source dans le déclenchement de la guerre en Ukraine. Mais par la suite, un facteur structurel est venu soutenir cette tendance : le renversement complet de la doctrine européenne à propos de la défense. Aiguillonnée dès le premier mandat de Trump par ses menaces de retirer les Etats-Unis de l’OTAN si les Européens ne respectaient pas leur engagement de consacrer 2% de leur PIB au budget de la défense, mise ensuite au pied du mur par les déclarations de Trump allant dans le sens des revendications territoriales russes et réduisant son soutien à l’Ukraine, l’Europe s’est vue forcée de traiter la question de sa défense comme une nouvelle priorité. L’inflexion budgétaire est sensible. Longtemps inférieure aux 2% réclamés par l’OTAN, les dépenses militaires ont récemment cru. L’objectif de 5% du PIB a même été évoqué par le président Macron, reprenant une demande de Trump. Si un tel niveau paraît inaccessible à court terme, il trace néanmoins une direction assumée. Un objectif de 3,5% à l’horizon 2035, proche du niveau actuel des Etats-Unis, paraît envisageable.

Comment financer un tel effort ? Si ces dépenses devaient reposer sur les seuls budgets nationaux, déjà exsangues pour la plupart, la question serait rapidement disqualifiée. Mais l’Europe sait faire preuve d’inventivité lorsqu’elle est acculée. On peut ainsi s’attendre, entre autres, à la création de nouveaux dispositifs supranationaux autorisés à émettre de la dette ciblée sur des projets militaires. La Banque Européenne d’Investissement pourrait avoir un rôle à jouer, s’associant à des investisseurs privés pour démultiplier les sommes en jeu. Des innovations réglementaires pourraient l’accompagner, telles que l’exclusion des nouvelles dépenses militaires du calcul d’endettement public surveillé par la Commission.

La mise en place de ces dispositifs prendra du temps. Mais à l’horizon de plusieurs années, cet effort transformerait l’industrie et la recherche européennes. Barclays [1] estime le surcroît de croissance, dans un scénario médian, à hauteur de 0,1% à 0,3% du PIB par an, pour un effet cumulé d’environ 1,6% à l’horizon 2035. Cela pourrait sembler modeste à première vue, mais il s’agit tout de même de 1625 milliards de dépenses supplémentaires. Et encore ce calcul se base-t-il sur une hypothèse de 3,5% de points de PIB consacrés à la défense. Un scénario à 5% doublerait cet effet.

Pour le marché, les conséquences semblent manifestes. Davantage de dette publique, cette fois encouragée. Davantage de croissance, ciblée sur quelques secteurs. Davantage de richesse pour les fabricants d’armes qui deviennent, pour un certain temps, le nouvel or du Rhin – ou celui de la Garonne dans le cas d’Airbus. Mais accaparer cet or, prévient le mythe, implique de renoncer à l’amour. De fait, c’est autant d’argent qui ne coulera pas vers les hôpitaux, la justice ou l’éducation. Le cycle wagnérien, ouvert par L’or du Rhin, l’illustre : renoncer à l’amour n’est pas sans conséquences. La fin du cycle se nomme le « Crépuscule des dieux ».

[1] Barclays, « Europe plays defence », 21/02/2025

Rédigé le 21/02/2025 par Alexis Bienvenu. Les opinions émises sont celles de l'auteur et n'engagent pas la Financière de l'Echiquier. Elle ne sont en aucun cas des recommandations d'investissement.